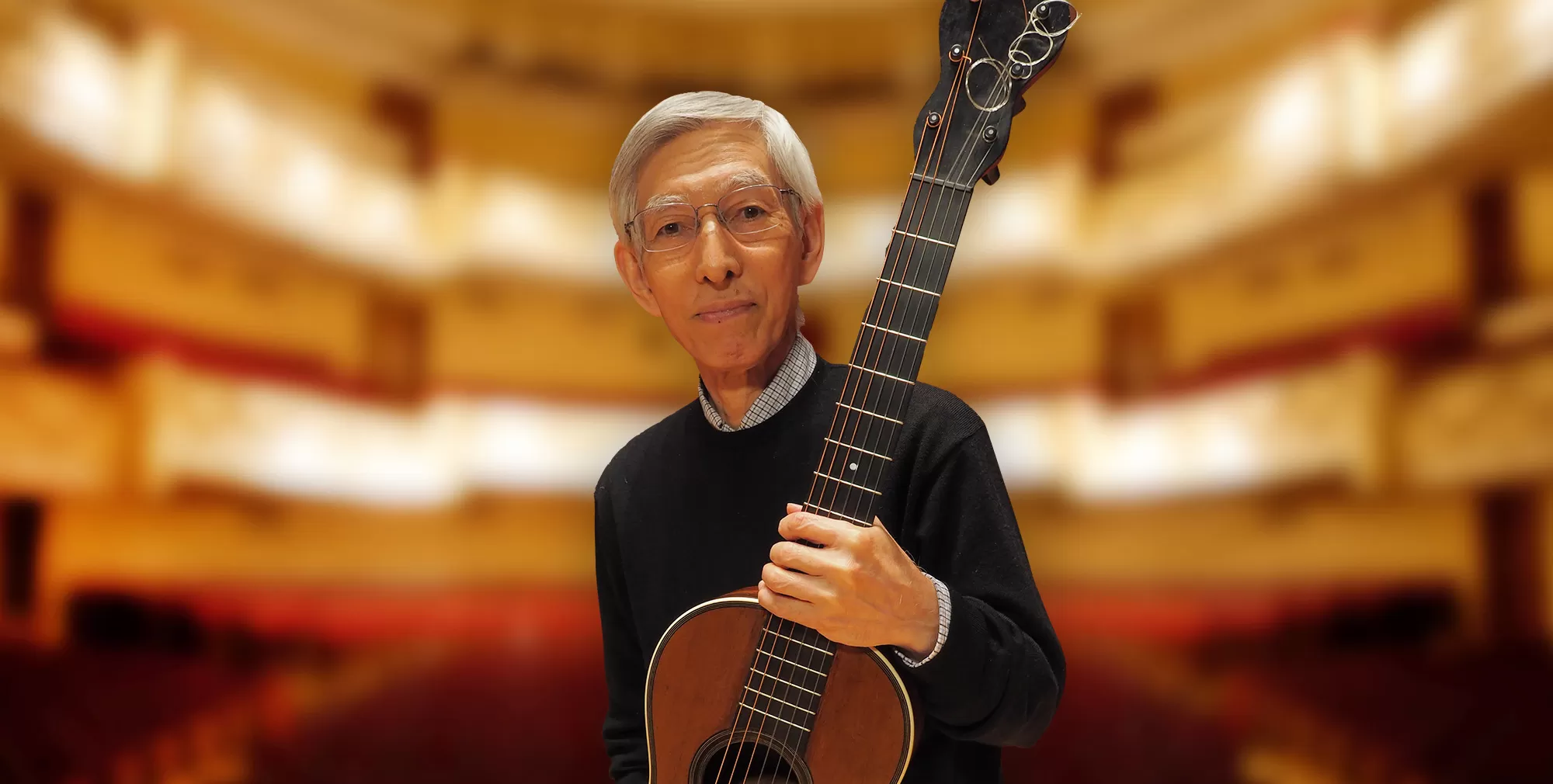

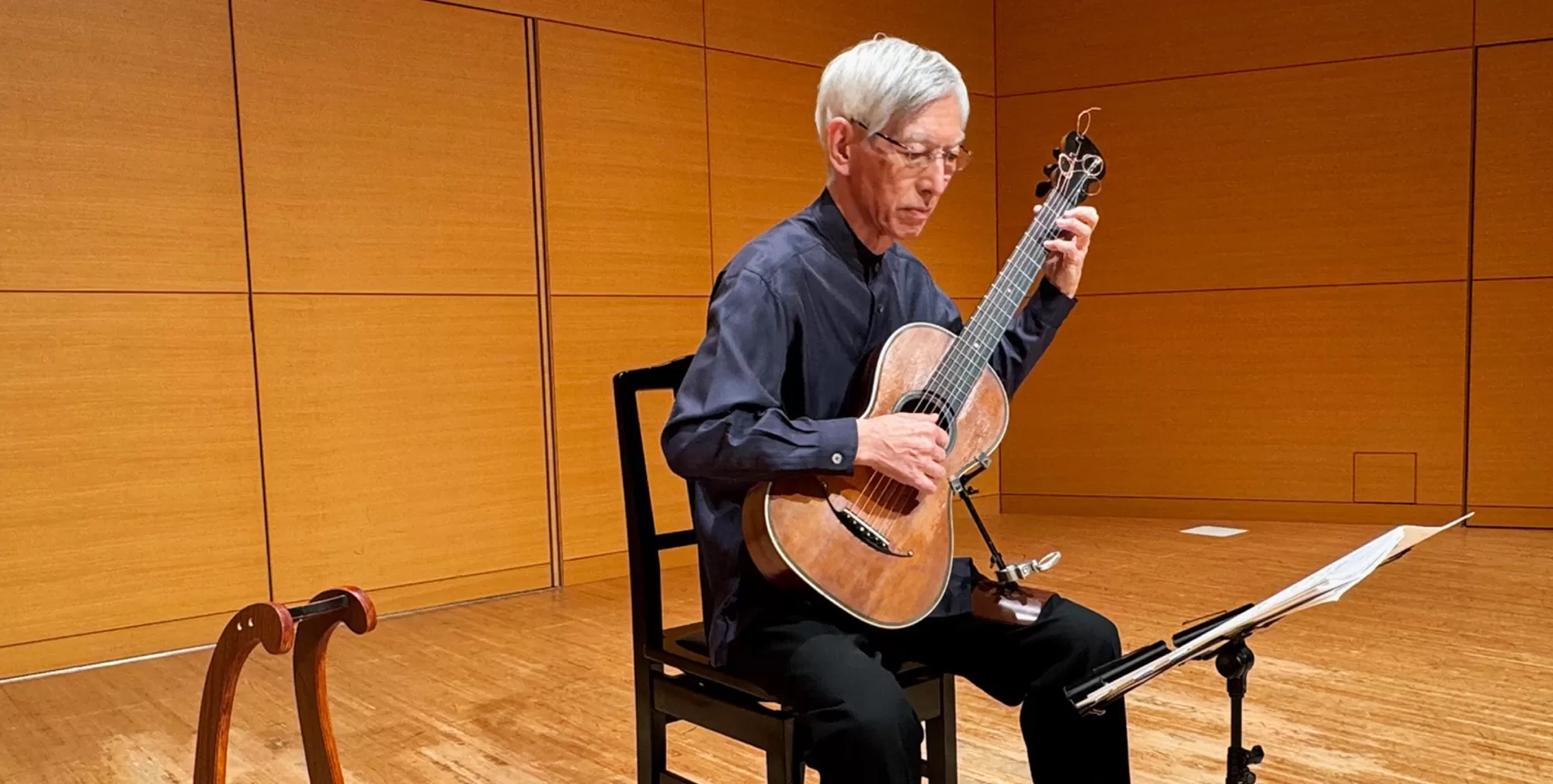

プロフィールPROFILE

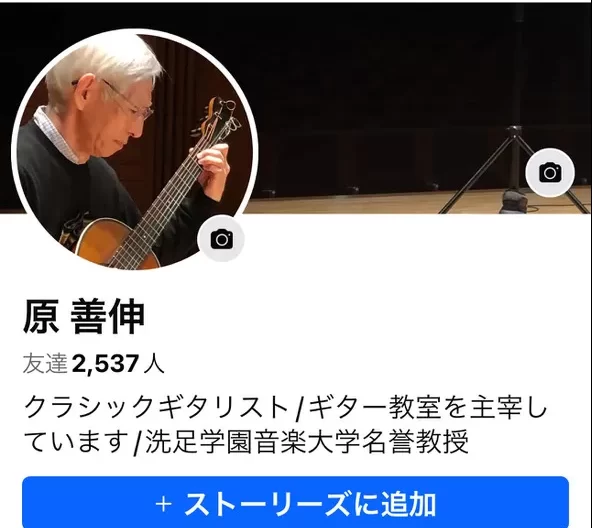

原 善伸 Yoshinobu Hara

洗足学園音楽大学名誉教授

古典から現代に及ぶ幅広いレパートリーによる多くのCDを発表し常に注目を集めている。

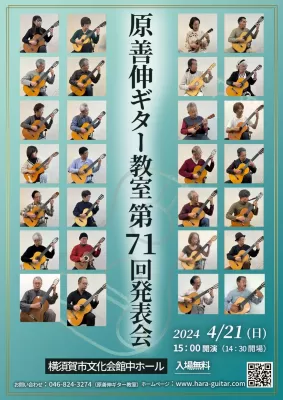

現在、横須賀市にてアマチュアを対象としたギター教室を主宰しギターの普及にも努めている。

ギター・ウクレレ教室のご案内LESSON

教室のご案内

長年にわたり日独で音大講師を務めた原善伸が直接個人指導する教室です。初めてギターを手にされる方にも丁寧にお教えしています。小学校低学年から80歳を超えた方まで幅広く通われています。ウクレレや19世紀ギターの指導も行っています。無料体験レッスンをご利用ください。オンラインレッスンを開設しました。感染対策は万全です。

ブログBLOG

- 教室日記

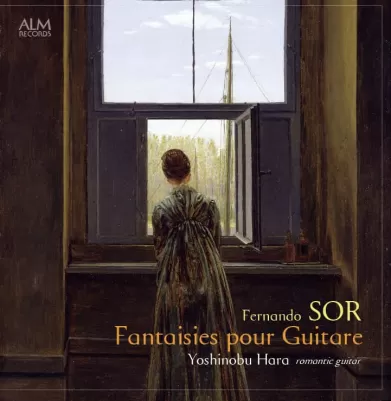

たくさん紹介していただきました。

2024.04.261月に発売されたCD「ソル:ギターのための幻想曲 原善伸」は大変好評で、多くの雑誌や新聞で取り上げてくださいました。 手触りを感じる音色だ。旋律は淡々と演奏されるのだが、コードの鳴らし方...

- その他

ホームページ・リニューアルのお知らせ

2024.04.09原善伸オフィシャルサイトのWEBサイトにアクセスいただき誠にありがとうございます。 この度、当ホームページリニューアルいたしました。 今後もよりいっそう充実したホームページにしていきますので引き続きよ...

- 教室日記

京都で

2024.03.13今年も京都で弾きます。 5月12日(日)14:00@アイガットサロン 昨年はレクチャーコンサートでしたが、今年はガッツリ弾きます。 ソル/24の練習曲Op.35(全曲) ソル/6つの小品Op32より...

- 教室日記

幻想曲

2024.03.07サブスク登録されたCD紹介第14弾(最終回) ALCD-7297 ソル/ギターのための幻想曲 19世紀ギター演奏:原善伸 第7幻想曲Op.30 パイジェッロの主題による幻想曲O...

- 教室日記

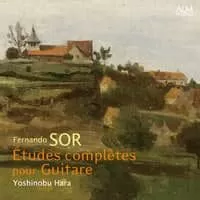

ソル全練習曲

2024.03.06サブスク登録されたCD紹介第13弾 ALCD7272-7275(4枚組) ソル/ギターのための全練習曲/原善伸 Disc1 Op.6 – Op.29 Disc2 Op.31 Disc3 O...